「ロボット×強化学習」でみんなが安全で便利に暮らせる社会を―長 隆之

原田・髙畑・長・椋田研究室の研究者紹介 第1回は、ロボットとAIの融合領域を研究する長 隆之(おさ たかゆき)先生です。これまでの歩みや研究への思いを語ってもらいました。

これまでのこと

研究テーマとの出会い

機械やものづくりへの漠然とした興味から東京大学の工学部 機械工学科に進み、「何か人の役に立つ研究を」と手術ロボットを扱う研究室に入ったのが、ロボットとの出会いでした。

研究者としてのあゆみ

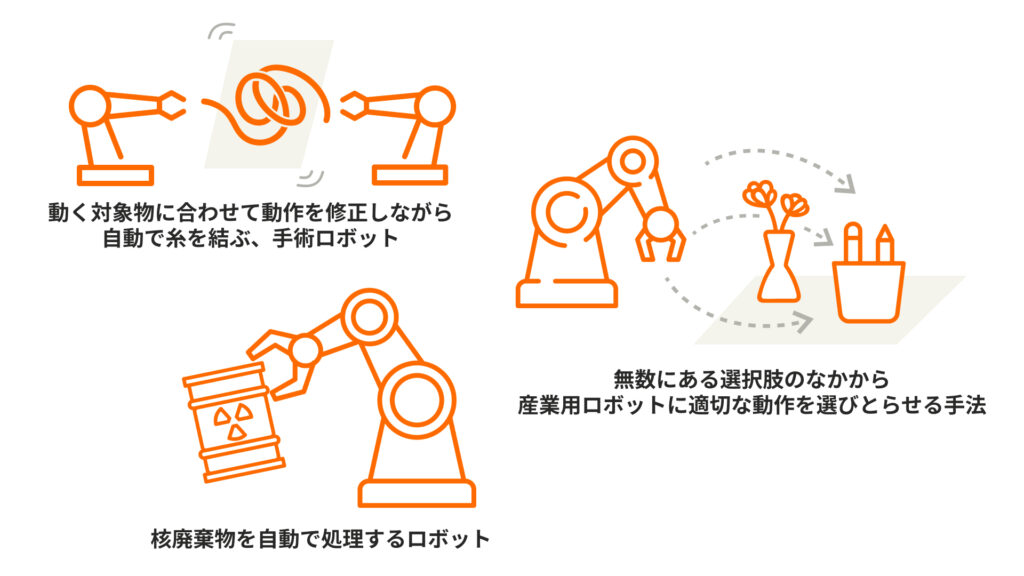

まずは「手術ロボットをどう動かすか」をテーマに、ロボットの動作や軌道を計画することから研究の世界に入りました。

修士課程を終えた後、研究の経験を活かそうと一度は企業に就職しましたが、医療機器が世の中に届けられるまでの過程を経験する中で「すでにある技術の活用よりも、新たな技術の芽生えに携わりたい」と思うように。再び研究に戻ることにしたのです。

そこからは、博士課程で人の動作をモデルに手術ロボットを自動で動かす研究を、ポストドクターとしては原子力発電所から出る核廃棄物を自動で処理するロボットの開発を。

そしてその後は産業用ロボットの動作計画や、歩く・ものを掴むといった動作の学習を中心に手がけてきました。この「学習」が、今の研究テーマにも通じています。

“今”のこと

取り組んでいる研究

現在は、機械学習のひとつである「強化学習」を主な研究テーマとしています。

強化学習では、「どのように動作をすべきか」をあらかじめ教えられることなく、学習者自身の判断でさまざまな動作を行い、その結果に対する評価をもとに学習者は動作を改善していきます。

つまり、“試行錯誤しながらより良い方法や戦略を身につける” ということ。これは、人が何かを学ぼうとするときにとる行動や思考と、似通ったものだと言えますね。

わたしの研究では、この強化学習をロボットに適用しようと取り組んでいます。

研究を続けるモチベーションの源

強化学習のアルゴリズムをつくる過程には当然うまくいかないこともありますが、「ここまではできたから、次はここの改善に挑戦しよう」と、一つひとつ積み重ねていく気持ちで研究を続けています。

その中でもモチベーションを保ち続けられるのは、きっと、新しい技術を学ぶことが純粋に好きだという気持ちがあるからです。

AIや機械学習の分野はとても競争が激しく、3〜4か月ごとにどんどん新しい技術が登場してきます。その分、わたし自身も何か思いついたらどんどん研究を進めて論文を書かなければいけない、という難しさもありますが……。それ以上に、新しくて面白いものと出会い続けられることの魅力が、コツコツ研究を続けようと後押ししてくれるのだと思います。

研究に対するこだわり

研究を進める中で大切にしているのは、自分でプログラムや論文を書き続けることです。

大学の教員になると、教育や研究室の運営にまつわる仕事にも関わるようになるため、自分の時間をそれまでと同じようにとることは難しくなってくるもの。ですが、わたし自身のスタイルとして、できる限り自分で手を動かし続けていたいと思っています。

そうすることで、自然と最先端の技術に追いつこうと努力を続けられますし、論文を書く学生たちの気持ちもわかりますから。これからも変わらず、こだわり続けていくつもりです。

これからのこと

研究者として、挑戦したいこと

まずは今取り組んでいる研究を進めて、強化学習を実社会で使える技術にしたいです。それによってさまざまな作業の自動化が叶い、みなさんが安全で便利に、そして幸せに暮らせるようになるといいなと思っています。

加えて、AIの分野は人材不足がひとつの大きな課題になっていますから、AIがわかる人を増やすために人を育てることにも挑戦したいですね。

またわたし個人としては、歳を重ねて70歳、80歳になってもずっと論文を書き続けられるような、研究を楽しみ続けられるような研究者になっていけたらと思います。

未来の研究者へ

ロボットやAIの分野に興味がある方には、気楽に、研究を楽しむという気持ちで入ってきていただきたいなと思っています。

わたし自身、この分野に入った当初は数学がそれほど得意ではありませんでしたが、楽しみながら少しずつ勉強して研究ができるようになりましたから。大切なのは、きっと「新しいことを学ぶのが楽しい」という純粋なモチベーションなのだと思います。

わたしと一緒に研究を楽しんでもらえるような仲間が加わってくれることを、心待ちにしています。

取材・文・写真=原田・髙畑・長・椋田研究室広報担当